Cheias no Mondego: Pedro Proença e Cunha analisa causas e riscos estruturais

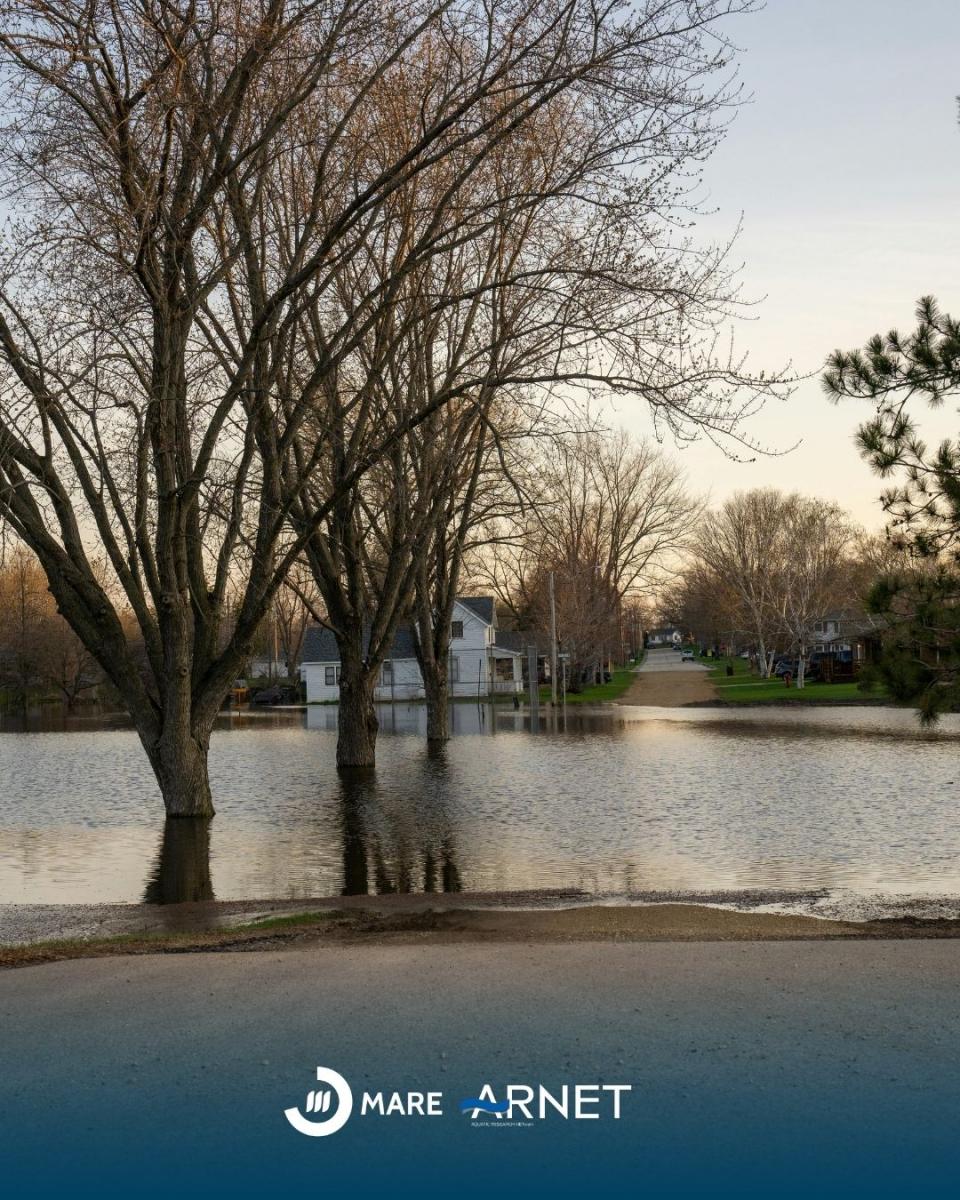

As imagens de água a galgar margens e de infraestruturas fragilizadas têm dominado os noticiários portugueses, nas últimas semanas. Para Pedro Proença e Cunha, investigador do MARE/ARNET e Professor Catedrático Geologia Sedimentar na Universidade de Coimbra, o que está a acontecer no Mondego deve ser analisado à luz da dinâmica natural dos rios e das opções de gestão e ordenamento tomadas ao longo das últimas décadas.

As imagens de água a galgar margens e de infraestruturas fragilizadas têm dominado os noticiários portugueses, nas últimas semanas. Para Pedro Proença e Cunha, investigador do MARE/ARNET e Professor Catedrático Geologia Sedimentar na Universidade de Coimbra, o que está a acontecer no Mondego deve ser analisado à luz da dinâmica natural dos rios e das opções de gestão e ordenamento tomadas ao longo das últimas décadas.

Em declarações aos canais CNN Portugal e SIC Notícias, o investigador começou por contextualizar: “Um rio, neste caso o Rio Mondego, pode ter cheias com diferentes intervalos de recorrência, por exemplo, de 10, 50, 100, 500 ou 1000 anos”. Sendo um rio semitorrencial, pode apresentar anos com baixo caudal e outros com caudal muito elevado, o que implica grande variabilidade hidrológica.

Relativamente à barragem da Aguieira, recordou que o projeto de construção previa um nível máximo de água no inverno que permitia encaixar picos de cheia. Contudo, a utilização da barragem evoluiu: “As barragens são extremamente dispendiosas e acabam por ter fins múltiplos”, referiu, apontando a produção de eletricidade, o abastecimento de água e a rega como interesses adicionais. Quando o nível de armazenamento já está elevado e ocorre precipitação intensa sucessiva, a margem de manobra reduz-se. “Se continua sempre a chover, a capacidade de armazenamento da barragem chega ao seu máximo e aí tem que abrir as comportas”.

Sobre o colapso do dique, Pedro Proença e Cunha destacou que os dois diques marginais do Rio Mondego foram originalmente construídos com a mesma altura ao longo de toda a extensão, mas hoje apresentam diferenças de cota. “Como é que se deixa um dique num sítio mais baixo, com o topo mais baixo do que nas zonas adjacentes? Aí fica o elo mais fraco, é onde vai rebentar primeiro”. Recordou ainda que situação semelhante ocorreu em 2001: “O dique rebentou neste mesmo sítio, só que no lado esquerdo, e agora voltou a acontecer, mas para o lado direito”, sublinhando que não foram tomadas medidas preventivas suficientes.

Mas a explicação não se esgota nas infraestruturas. O investigador chamou a atenção para a ocupação das planícies de inundação. Durante décadas em que não ocorreram grandes transbordos, consolidou-se a ideia de que certas áreas estavam fora de risco. “Estabeleceu-se um limite da zona inundável que é só parte da planície de inundação”, o que levou à integração desses limites em instrumentos de planeamento e ordenamento do território e, consequentemente, ao licenciamento de construções em zonas naturalmente sujeitas a cheias. Quando surgem eventos de maior magnitude, como os deste ano, o rio retoma o seu espaço. “Nós não devemos ocupar a área de sistemas sedimentares, sejam rios, seja a costa. São sistemas dinâmicos e têm a sua área para operar”.

Há ainda uma dimensão menos visível, mas estrutural. As sucessivas inundações depositaram sedimentos na planície aluvial e no próprio canal, reduzindo progressivamente a seção útil do leito. Esses depósitos atingem hoje várias dezenas de metros de espessura, o que significa que, para o mesmo valor de caudal, a probabilidade de extravasamento é maior do que no passado.

“As barragens são eficazes para pequenas cheias, mas isso não acontece para grandes cheias”, sintetizou. Num cenário de maior variabilidade climática, compreender a interação entre dinâmica fluvial, gestão hidráulica e ordenamento do território torna-se determinante. Integrar esse conhecimento científico nas decisões futuras é essencial para reduzir vulnerabilidades e aumentar a resiliência das comunidades ribeirinhas, objetivo central da investigação desenvolvida pelo MARE/ARNET nas bacias hidrográficas portuguesas.

Texto: Vera Sequeira

Imagem: Canva